Anagnórisis1

En pocos lugares, por no decir en ningún otro sitio, podrán encontrarse detalles en la biografía de Hernán Valladares como los que el lector se encuentra pronto a descubrir en este rincón de la gran red logosférica —hasta que a los bots les dé por replicar aleatoriamente este texto en nuevas webs ad hoc—. En esta su página de autor, él mismo nos abre la veda para esbozar un puñado pequeño de referencias autobiográficas, las cuales hablan de sus peripecias vitales de confesión más sensible. Tales hechos, con todo y resultar extremadamente parciales y escasos, bastarán para el reconocimiento de la persona, su anagnórisis.

Hernán Valladares Álvarez nació en el seno de una familia numerosa el último de nueve hermanos. Sus padres habían nacido en México y llegado a España a principios de la década de 1950, momento en el que su progenitor, el doctor Ysidro Valladares Sánchez, catedrático de Medicina, humanista e investigador oncológico, inaugura el Departamento de Bioquímica del Hospital San Carlos de Madrid. El quiebre generacional entre los padres y el hijo «descolgado» habrá de provocar un sinnúmero de componentes con los que se conforma la cosmovisión de un hombre; una cosmovisión que va evidenciando cada vez más la distancia en el orden axiológico entre la moral ejercida en el hogar y la realidad social en la cual se desenvuelve el autor. A este elemento, convertido en un principio de formulación freudiana, se unen las tendencias de carácter del sujeto, ya sean de origen puramente genético, epigenético o de desarrollo existencial más o menos sometido a su voluntad, más o menos inconsciente. Su rebeldía temprana y constante hasta el momento de su emancipación se fundamenta igualmente, si no tal vez en su grado de inteligencia, sí en cualquier caso en la morfología de la misma y en dos características muy obvias y tempranamente diagnosticadas, a saber: sensibilidad e imaginación de elevada acentuación.

He aquí la pequeña agrupación de hechos biográficos con que aspiramos a «reconocer» al autor, correr el velo que lo encubre y sacar a la luz aquellas experiencias que, en definitiva, estarán abocadas a convertirse en su materia para la construcción literaria; intentar una relativa aproximación a su «verdadera» identidad, siempre esquiva, escurridiza y hasta puede que espuria. Desde muy temprana edad, nos confiesa, identifica al mundo exterior como un laberinto indescifrable, repleto de seres y leyes naturales de carácter completamente misterioso; esta percepción del entorno como algo lleno de misterio, incertidumbre, en ocasiones amenazante, con el vislumbre de «inciertos álguienes» que tratan de vigilarlo, llegar a él con afán persecutorio, alcanza tal grado filtración imaginativa que aproxima la mente infantil a lo que sin ninguna duda sería diagnosticado en un adulto como principio paranoide. Su escolarización es experimentada como el abandono en un bosque repleto de peligros y sombras enigmáticas; su escapada sólo puede ejercerse mediante la meticulosa observación del entorno objetual y humano, un desapego absoluto hacia el estudio forzoso de las materias escolares, la actuación como un gamberro, líder incluso en el pequeño grupo de los niños más rebeldes de la clase y peores estudiantes. Peleas, escapadas, excursiones en horas lectivas a lugares donde poder llevar a cabo con mayor éxito el ejercicio de la imaginación.

La sucesión de accidentes a lo largo de su vida deviene en explicación de su estado actual de tetraplejia; pero claro, es muy fácil afirmar esto a toro pasado. A los cuatro años, se abre la cabeza de un golpe contra una calefacción. A los seis, corriendo por la casa, cae y golpea su frente contra el pico de una mesa. Esto le abre una especie de ventana entre las cejas con la carne viva. A los diez, su primer accidente grave. En una bicicleta de fabricación yanqui y con freno de contrapedal, mal arreglado por su hermano con un alambre, en un descampado y frente a un bloque de hormigón fraguado, intenta frenar su velocípedo, dando un golpe a contrapedal; el alambre se parte, la bicicleta no frena y se estampa de frente contra el bloque de hormigón. Vuela por los aires varios metros hasta golpear de bruces contra una acera. Ruptura del tabique nasal y varias fisuras hemicraneales. La secuencia de accidentes es persistente, a pie, en bicicleta o de cualquier manera, como efecto de un movimiento irrefrenable. A los 20, su primer accidente de motocicleta. En un adelantamiento, choca contra un vehículo que gira sin mirar por los retrovisores al lado izquierdo; se golpea con el lateral de dicho coche, vuelve a volar por los aires varios metros, roza una camioneta aparcada que lo habría matado si se hubiera golpeado con ella, y aterriza finalmente contra una valla de metal. Siete costillas rotas, hemoneumotórax, fracturas varias, luxación de brazo izquierdo. Ese período hospitalario lo sumerge sin remisión en la lectura y la música clásica, que le sirven de cobijo. Así que nos encontramos ante una nueva revelación vocacional tardía. Esto, a pesar de que su padre contaba con una nutrida biblioteca y era ejemplo de humanista. Hoy día, el autor vive literalmente, duerme y trabaja en esa biblioteca.

Previamente, a los 16 años se escapa dos veces de casa. La primera intentona se ve frustrada cuando llega hasta Burgos en autoestop. Le roban a punta de navaja, se defiende, sufre un corte y finalmente, sus atacantes, de etnia gitana y residentes en los alrededores de la ciudad, huyen en sus bicicletas. Herido, debe curarse. Habla por teléfono a su casa y la voz de la Tata le inspira tanta ternura que regresa en un camión de enormes dimensiones, que decide pararlo cuando hacía autostop.

El segundo intento saldrá mejor. De polizón en un tren y en compañía de un amigo lo lleva hasta Oviedo, no sin que el revisor les eche del convoy. Consiguen un poco de dinero para terminar su viaje convenciendo al cura de una pequeña población castellana de que estaban regresando a casa después de haberse escapado, esto es, mintiendo al invertir su historia. Corren en la capital asturiana una serie de aventuras. En cierto modo él y su amigo Juan Carlos deben sobrevivir, para lo que deben incluso cometer pequeños delitos de hurto. Se infiltran en un viejo e inmenso edificio del siglo XVIII, algo semejante a una ensoñación de Borges, y «toman algo de dinero» en los dormitorios de unos excursionistas. En un recóndito rincón al que se accedía por unas escaleras aparentemente abandonadas, en un colchón viejo del sótano pasarán un par de noches. Un pequeño grupo de cinco o seis muchachos a los que ni siquiera conocía el autor se unen a su aventura. Se prometen ponerse todos un aro en la oreja izquierda, viajar a la costa Mediterránea y comenzar una nueva vida de supervivencia vendiendo latas de refresco en las playas. Luego, ya verían. Pero el piso donde, a partir del tercer día, Hernán Valladares y su amigo son acogidos y pasan la noche está vigilado por la policía. El dueño es un joven activista de ultraizquierda. Les advierte de la delicadeza del asunto. Asegura que policía secreta vigila el edificio de vez en cuando. Muy temprano van llegando al bajo del edificio los candidatos de la gran escapada. Cada uno de ellos logra juntar una determinada cantidad de dinero. El que más consigue es el hijo de un carnicero, que aguarda su dinero en una caja fuerte detrás de un cuadro sobre la chimenea. Roba a su padre ¡120.000 pesetas! Para entonces, un auténtico dineral. Cuentan el dinero conseguido entre todos y ven que podrán comenzar su aventura con un buen colchón de seguridad económica. Para organizar la huida no se les ocurre otra cosa que irse en dos taxis hasta el monte del Naranco. Nuestro autor, a pesar de todo, mucho más realista que aquel grupo disparatado de muchachos, los advierte de que por el camino de arriba se vislumbran dos motocicletas de la Policía Nacional. Dice: «Se nos acabó el juego, chicos; ahí está la policía». Todos se ríen de él y le llaman peliculero, pero los motoristas, tras echar la pata de cabra de sus Yamahas, aparcadas en el camino de tierra, comienzan a descender la ladera llena de matojos pinchudos —lo acreditan los tobillos de muchos de ellos—, pero aquellos dos agentes están provistos de unas botas altas. En pocos minutos se encuentran en el centro del corrillo de muchachos. Uno de ellos lleva una braga militar ocultándole el pelo. Preguntan que qué hacen ahí, que si no tienen clases, a lo que responden que su colegio está de fiesta. La ciudad de Oviedo es pequeña y los policías rápidamente descartan la coartada. «A ver, un chaval que se llama Ricardo, pelirrojo; ¿es alguno de vosotros?» ¡Justamente, el que tenía el pelo tapado por aquella braga color verde militar! Todos lo niegan. El policía le dice a Ricardo que se quite ese trapo que le cubre la cabeza: «Sí, yo soy pelirrojo, pero no soy el único pelirrojo de Oviedo». A Hernán le parecen de una candidez abrumadora, como si todavía creyeran en convencer a la policía. «¿Lleváis chocolate?». Se referían a hachís, por supuesto. Varios de ellos lo llevaban. Nuestro autor incluido; cuando está en el vehículo policial camino del centro de la ciudad, lo esconde, junto con el papel de fumar, entre los asientos. Y, en fin, la aventura tendría ya poco recorrido, aunque Juan Carlos y Hernán, tras interrogarlos en la comisaría, la prolongan algunos días.2

Cuando Hernán Valladares Álvarez decide estudiar Filología Hispánica, con cinco años de retraso con respecto al estudiante común, por mor del deambular errático, para entonces, se encuentra ya terminantemente herido por la letra. En la literatura descubre que, después de todo, no está tan solo ni su forma de observar y analizar el mundo resulta tan extravagante, anómala, irreverente. Siente que, además, hay mucho que contar, acerca de lo vivido, el entorno humano, aquello que nos rodea y ha sido observado con curiosidad entomológica, así como de los anhelos interiores movidos por el dedo exógeno del fatum.

Y dejaremos aquí este esbozo biográfico que ayuda a la susodicha anagnórisis de la persona oculta tras el nombre de Hernán Valladares Álvarez. Por supuesto, hay muchísimo más, pero quedará para sucesivas entregas; quién sabe, tal vez para algún libro que se le ocurra más adelante, o tal vez quede indiferentemente oculto para siempre.

Al autor le costó abrir este apartado, que traspasa las líneas más elementales de una semblanza biobibliográfica, pero se persuade de su utilidad para poder apuntalar su teoría sobre la génesis narratológica, según la cual, y en lo que concierne al intermediario escribiente, es la experiencia, haber albergado en sí la memoria de los hombres, a través de sus múltiples y transitorias ocupaciones laborales —mensajero, controlador de vagones litera en la compañía ferroviaria, repartidor, almacenero, operario de carga y descarga en barcos mercantes,…— e intentos por vivir de maneras inéditas, el haber tenido contacto con la muerte, la propia y la de haber convivido con ella —en el accidente de moto de 1980, su compañero de habitación fallece entre lamentos e imprecaciones junto a su cama—; en definitiva, el autor siente haber vivido muchísimo antes de haber empezado a leer, a decidirse estudiar Filología y, finalmente, inclinarse por la producción de su propia literatura.

Agradece las herramientas adquiridas, pero no cree posible haberse aventurado por narrar si no hubiera experimentado todo lo experimentado hasta aproximadamente sus 20 años de edad. Viajes, andanzas, contacto con personas de la mayor extravagancia, vivir como un mendigo, experiencias psicotrópicas, amoríos, etc.

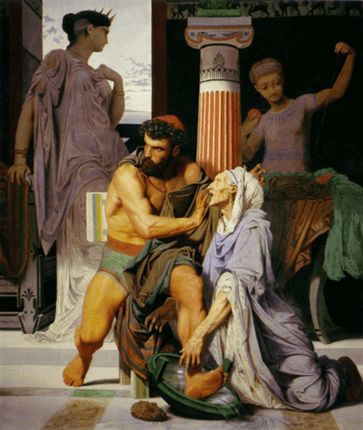

- Con este término, al que también se nombra como agnición, se refiere Aristóteles en su Poética para denominar el desvelamiento del personaje, punto de giro inadvertido hasta su irrupción. En la trama de la tragedia griega, existe un momento donde el protagonista u otro actuante protagónico, de un modo u otro, se desenmascara frente al resto de personajes y frente a los espectadores. Esta técnica narratológica se extrapola a cualquier obra narrativa, incluso de modo retrospectivo. De esta manera, podemos encontrar un ejemplo de anagnórisis cuando Odiseo, por fin de regreso a su isla de Ítaca, llega disfrazado de mendigo para, en el momento oportuno, despojarse del disfraz que oculta su verdadera identidad y ser «reconocido» como el rey a quien esperaba su mujer Penélope y a quien deseaban no ver nunca más los aspirantes a desposarse con la reina. Añadamos que, tras este desvelamiento identitario, Odiseo extermina a todos y cada uno de los aspirantes a ocupar su trono y su tálamo.

- Tengo claro, afirma el escritor, que para terminar siendo algo más que un burócrata de la ficción, se debe tener antes una experiencia de vida. Una experiencia intensa, incluso llena de excesos. Conocimiento del hombre, de la sociedad y de la calle. Todo este acervo adquirido prevalece inicialmente sobre aquellas lecturas que vaya teniendo paralelamente. Pongamos de ejemplo a Hemingway. Podríamos decir sin miedo a equivocarnos que vivió «a lo bestia». Pero no supo parar a tiempo, por ejemplo con el alcohol. Se sometió con ingenuidad de ignorante a todo tipo de fármacos administrados o recomendados por cualquier otro ignorante a su alrededor. Sin embargo, más allá de meternos en honduras ideológicas, se puede oponer a su ejemplo el de Ernst Jünger—claro que éste traía en sus genes una fortaleza impresa que convertía su fisiología en algo que alojaba la inmortalidad, o al menos la invulnerabilidad, la longevidad—; vivió, vivió guerras, experimentó, conoció al hombre, la sociedad y la calle, probó todo tipo de estupefacientes, supongo que también bebería, pero lo dejó a tiempo y a partir de ahí construye o sigue construyendo su literatura. En mi caso, ya antes del accidente de moto y mi tetraplejia, no había dejado de vivir y explotar al máximo el conocimiento del medio y de los hombres, pero sí había dejado a un lado el consumo de cualquier toxina que afectara al sistema nervioso central; acaso, de vez en vez, beber un poco de más, y ni siquiera esto en exceso. Un whisky o un tequila reposado eran placeres mucho más sublimes que los de la embriaguez.

Gustave Boulanger, 1849, París, École Nationale Superieure des Beaux-Arts. En esta obra del romanticismo francés, Euriclea, nodriza de Odiseo, llamado Ulises por los romanos, lo reconoce por la cicatriz en su pierna, una herida que ella misma le curó cuando era pequeño. A partir de ahí, despojado de su disfraz de mendigo, se revela ante el resto de personajes, su propia mujer, Penélope, y, claro está, frente al oyente o lector de la obra.